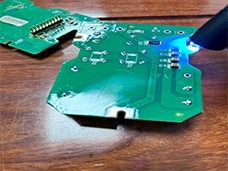

三防(fáng)胶系列

三防(fáng)胶系列三防(fáng)胶、三防漆、防潮剂、防(fáng)水胶、PCBA防护(hù)胶、绝缘胶、绝缘油、保护漆、防潮绝缘胶、三防涂料、防水油

结构胶系列

结构胶系列结构胶,AB胶,冷焊(hàn)胶,强(qiáng)力胶(jiāo),推管胶,金属(shǔ)胶

粘接(jiē)胶系列

粘接(jiē)胶系列粘接胶,粘合剂,胶粘剂,接(jiē)着剂,粘黏剂,密封胶,固定胶(jiāo),中(zhōng)性硅硐密封胶,平面密封胶

灌封(fēng)胶系列

灌封(fēng)胶系列灌封胶(jiāo),灌注胶,阻燃胶,防(fáng)火胶,UL胶,AB胶,水晶胶,滴胶,密封胶,保密胶,防水胶

特种胶系列

特种胶系列特种胶,快干胶、UV胶、导热胶、高温胶、热(rè)熔胶、厌氧(yǎng)胶、防焊胶]

专用胶系列

专用胶系列水泵胶(jiāo),电源胶,电容胶,灯条胶,电感(gǎn)胶,喇叭胶,线圈胶,贴片红胶,螺丝胶,排线胶(jiāo),包封胶,贴片胶,邦定胶,围堰胶、SMT红胶、低温固化胶、填充胶、贴片红胶

粘接是不同材料界面间接触后相互作(zuò)用(yòng)的结果。界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题。诸如被粘物与粘料的(de)界面张力、表面自由能、官能(néng)基团性质、界面间反应(yīng)等都影响胶接。胶(jiāo)接是综合性强,影响因素复杂的一类技术,而(ér)现有的胶接理论(lùn)都是从某一方面(miàn)出发来阐述其原(yuán)理,所以至今全(quán)面唯一(yī)的理论是没有(yǒu)的。聚合物(wù)之间,聚合物与非金属或金属之间,金(jīn)属与金属和金属与非(fēi)金属之间的胶接等都存在聚合物基料与(yǔ)不同材料之间界面胶接问题。

粘接是不同材料界面间接触后相互作(zuò)用(yòng)的结果。界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题。诸如被粘物与粘料的(de)界面张力、表面自由能、官能(néng)基团性质、界面间反应(yīng)等都影响胶接。胶(jiāo)接是综合性强,影响因素复杂的一类技术,而(ér)现有的胶接理论(lùn)都是从某一方面(miàn)出发来阐述其原(yuán)理,所以至今全(quán)面唯一(yī)的理论是没有(yǒu)的。聚合物(wù)之间,聚合物与非金属或金属之间,金(jīn)属与金属和金属与非(fēi)金属之间的胶接等都存在聚合物基料与(yǔ)不同材料之间界面胶接问题。 下述粘接理论考虑的基(jī)本点都与粘料的分子结构和被粘物的表面结构以及它们之间(jiān)相互作用有关。粘接强度不仅与被粘(zhān)剂与被粘物之间作用力有(yǒu)关,也与聚合物粘料的分子之间的作用力有关。高聚物分子的化学结构,以及聚集态都强烈地影响胶接强度,研究胶粘剂(jì)基料的分子结构,对(duì)设计、合成和选用胶粘剂都十分重要。

1、吸附理论:

人们把固体对胶粘剂的吸附看成是胶接主要原因的理论(lùn),称为胶接的吸附理论。理论认为:粘接力的主要来源是粘接体系(xì)的分子作用力,即范德化引力和氢键力。胶粘与(yǔ)被粘(zhān)物表(biǎo)面的粘接力与吸附力具有某种相同的(de)性质(zhì)。

胶粘剂的极性太高,有时候会严(yán)重妨碍湿润过程的进行而降低粘接力(lì)。分子间作(zuò)用(yòng)力是提供粘接(jiē)力的因素,但不(bú)是唯一因素。在某些特殊情况下,其他因素也能起主(zhǔ)导作用。

胶粘剂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程:第一阶段是液体胶粘剂分(fèn)子借助于布朗运动向被粘物表(biǎo)面扩散,使两界面(miàn)的极性基团或链节相互拉近,在此过程(chéng)中,升温、施(shī)加接触压力和降低胶粘剂粘度等都有(yǒu)利于布朗运动的加强。第二阶段是吸附力的产生。当胶粘剂与被粘物分子(zǐ)间的距离达到10-5Å时,界面分子之间(jiān)便产生相(xiàng)互(hù)吸引力,使分子(zǐ)间的距离进一步缩短到处于最大稳(wěn)定状态。

根据计算,由于范德华力的作用(yòng),当两个理想的平面相距为10Å时,它们之间(jiān)的引力强(qiáng)度可达10-1000MPa;当距(jù)离为(wéi)3-4Å时,可达100-1000MPa。这个(gè)数(shù)值远远超过现代最好的结构胶粘剂所能达到的强度。因此,有人认为只要当两个物体接触很好时,即(jí)胶粘剂对粘接界面充分润湿,达到理想状态(tài)的情(qíng)况下(xià),仅色散力的作用(yòng),就足以产生很高的胶接强度。可是实际胶接强度与(yǔ)理论计算相差很大,这是因为固体的力学强度是一种力学性质,而不是分子性(xìng)质,其大小取决(jué)于材料的每一个局部性质,而不等于分子作用力的总和。计算值是假定两个理想平面紧密(mì)接触,并保证(zhèng)界面层上各对(duì)分子间的作用同(tóng)时遭到破坏时,也就不可能有(yǒu)保证各对分子(zǐ)之(zhī)间的作用力(lì)同(tóng)时发生。

2、 化学键形成理论:

化学键理论认为(wéi)胶粘剂与被粘(zhān)物分子之间(jiān)除(chú)相互(hù)作用力外,有(yǒu)时还有化学键产生,例如硫化(huà)橡胶与镀铜金(jīn)属(shǔ)的胶接界面、偶(ǒu)联剂(jì)对胶接的作用(yòng)、异氰酸酯(zhǐ)对金属与橡胶的胶接界面等的研究,均证明有化学键的生成。化学键的强度比范德化作(zuò)用力高得多;化学键(jiàn)形成不仅可以提高粘附强度,还可以克服脱附使胶接(jiē)接头破(pò)坏的弊病。但化学键的形成并不(bú)普通,要形成化学键必须满足一定的量子化`件(jiàn),所以不可能做到使胶粘剂与被粘物之间的接触点都形成化学(xué)键(jiàn)。况且,单(dān)位粘附界面上化学(xué)键(jiàn)数要比(bǐ)分子(zǐ)间作用(yòng)的数目少得多(duō),因此粘附强度来(lái)自分子(zǐ)间的作用力是不可忽视的(de)。

3、弱界层理(lǐ)论(lùn)

3、弱界层理(lǐ)论(lùn) 当液体胶粘剂不能很好浸润被粘体表面时,空气泡留在空隙中(zhōng)而形成弱区。又如,当中(zhōng)含杂质能溶于熔(róng)融态胶粘剂(jì),而不溶于固(gù)化后的胶粘剂时,会(huì)在固体化后的胶粘形成另一相,在被粘体与胶粘剂(jì)整体间产生弱界(jiè)面(miàn)层(WBL)。产生WBL除工艺因素外,在聚合物(wù)成网或熔体相互作(zuò)用(yòng)的成型过程中,胶粘剂(jì)与表面吸附等热(rè)力学(xué)现(xiàn)象中(zhōng)产生界层结构(gòu)的不均匀性。不均匀性界面(miàn)层就会有WBL出现。这(zhè)种WBL的应力(lì)松弛(chí)和裂纹的发展都会不同,因(yīn)而极大地影响着材料和制品的整体性能。

4、扩散理论(lùn)

两种(zhǒng)聚合物在具有相容性的前提(tí)下(xià),当它们相互紧密接触时,由(yóu)于分子的布朗运动或链(liàn)段的(de)摆产生相互扩散现象(xiàng)。这种扩散作用是穿越胶粘剂(jì)、被粘(zhān)物(wù)的(de)界面交织进行的。扩散的结果导致界面的消失和过(guò)渡区的产生。粘接体系借助扩散理(lǐ)论不能解释聚合物材料与金属、玻璃(lí)或(huò)其他硬体胶(jiāo)粘,因为聚合物很难向这类材料扩散。

5、静电理论

当胶粘剂和被粘物体(tǐ)系是一种电子的接(jiē)受体-供给体的(de)组合形式时,电子会从供(gòng)给体(如金属)转移到接受体(如聚(jù)合物),在(zài)界面区两侧形成了双电层,从而产生了静电引力(lì)。

在干燥环境中从(cóng)金属表(biǎo)面快速剥离粘接胶层时,可用仪器(qì)或肉眼观察到放电的(de)光、声现象(xiàng),证实了静电(diàn)作用的存在。但静电(diàn)作用仅存(cún)在(zài)于(yú)能够形成双电(diàn)层的粘接(jiē)体系,因此不具有普遍性。此外,有些学者指出:双电层中的电荷密度必须(xū)达到1021电子/厘米2时(shí),静电吸引力才能对胶接强度产(chǎn)生较明(míng)显(xiǎn)的(de)影响。而双电(diàn)层栖移电荷产生密度的最大值只有1019电子/厘米2(有的认为(wéi)只有1010-1011电子/厘米2)。因此,静电力虽然确实存在于(yú)某些(xiē)特殊的(de)粘接体系,但决不是起主(zhǔ)导作用的因素。

6、机械作用力理论

从物理化学观点看,机械作用并不是产生粘(zhān)接力的因素(sù),而是增加粘接效(xiào)果的一种方法。胶粘剂(jì)渗透到被粘物表面的缝(féng)隙或凹凸之处(chù),固化后在界面区产生了啮合(hé)力,这些情(qíng)况类似(sì)钉子与木材的(de)接(jiē)合或树根植(zhí)入泥土的作用。机械连接力的本质是摩擦力。在粘合多孔材料、纸张、织物等时(shí),机构连接力是很重要的,但对(duì)某些坚实而光滑的表面,这种作用并不显著。